«В августе 1995 года в последний раз уехал в Киев…» – так, не называя самого слова, Ахметьев говорит о смерти Маковского. Далее – что-то вроде попытки вписать Маковского «в контекст»: «В Москве 60-х примыкал к кругу Леонида Иоффе – Евгения Сабурова.

Маковский просто не скован никакими условностями – абсолютная «детскость», позволяющая не задумываться над «правильностью» образа

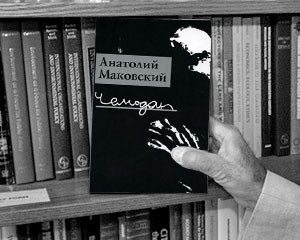

В Новосибирске с 1966 принимал активное участие в неофициальной литературной жизни. Ему многим обязаны Иван Овчинников и Александр Денисенко. Его высоко ценил Евгений Харитонов. Первая книга вышла в Новосибирске в 1992 г. Эта небольшая книжка представляет позднее творчество выдающегося русского поэта».

В «Комментариях» Ахметьев тоже не избаловал читателя информацией (это, конечно, не упрек) – они занимают несколько строчек. Среди них есть столь трогательные, о которых просто не могу не упомянуть. Например, у Маковского фигурирует персонаж – «один ублюдок», он же «пехотный моряк», «Вий», «один талант».

Иван Ахметьев дает деликатный «исчерпывающий» комментарий: «одно московское лицо», – поясняет он, и всё.

Книгу Маковского нельзя просто так перелистывать, выдергивая взглядом фрагменты. Потому что может показаться: какая-то отпетая графомания. «…Оградившие Русь от – Запада, / Где морали давно закат. / Развращают нас кинозалы, / Голливуда десант за кадром».

Что еще за рифмованная пропаганда? Однако все совершенно не так. Маковский просто не скован никакими условностями – абсолютная «детскость», позволяющая не задумываться над «правильностью» образа: «Я как Пушкин – смотрю телевизор…»

Сквозная тема книжки – дорога, вокзалы, украденный чемодан с «культурой» (стихами Маковского): «Обокрали меня, извините! / Нет, я сам виноват – подпил…/ И оставил чемодан, стихи – излишество,– / Как оставил Буратино Шекспир» (какой Шекспир, причем тут Буратино? – скажет привыкший к гладкописи читатель, и будет глубоко неправ).

Всякий поэт (конечно, не всякий) вроде бы «должен» покушаться на самоопределение: ежели судьба трагическая, то вроде как изволь объяснить или хотя бы намекнуть читателю, отчего «не вписался» в так называемый контекст эпохи. А тут уж схем готовых столько, что читатель и сам, в случае чего, подобрать подходящую сможет.

А у Маковского…

Дело об украденной тележке

Самое драматическое стихотворение – не о роковой краже чемодана «с культурой» на Брянском вокзале, а об утрате тележки:

…И в пути я совсем загнулся

На вокзалах валялся всех

С чемоданами полз, как гусеница.

Выручала немножко тележка.

И сочувствовали мне люди

А особенно – один старик

Я не знал, что он выпить любит

Как барашек тележка стоит

Помню кадр только: вроде, цыгане,

Или – кто-то… не знаю кто.

И двенадцать зеленых поганых,

Что копил, развернул, как игрок.

В вытрезвителе – все еще думал,

Что вернут мне тележку, вернут…

Металлический, последний друг мой,

Будем помнить ее в раю!

Пережил… С Танею созвонился…

Может – друг один в Сибири спасет…

Ты, Москва, будешь духом нищей

Пусть в сирени Брянск доцветет.

В общем, мне симпатична изящная сдержанность Владимира Орлова и Ивана Ахметьева, не снабдивших издание каким-либо аналитическим послесловием-предисловием.

Формальные параллели напрашиваются (скажем, из провинциальных, саратовских, – Ярыгин, Ханьжов), – но тут же и отпадают. Маковский как-то вопиюще нелитературен и не вызывает желания немедленно его каталогизировать.

И вот при этой самой вопиющей нелитературности – такой факт: на страницах 60-страничного сборничка поминаются имена: Шекспир, Пушкин, Мандельштам, Солженицын, Есенин, Лермонтов, ссылка на некий рассказ писателя Валерия Перфильева, Вергилий, Дант, Рильке, Окуджава, Владимир Тучков, поэты Алексей Пахомов и Петр Степанов («крупнейший сибирский поэт моей эпохи» – поясняет Маковский), Высоцкий (многократно), Маяковский, Чехов, Гаршин…

Позволю себе бессовестно выдернуть из контекста цитату: «Но вижу время я вдали: забудут Бродских, или Приговых, / И – много всякой шушеры» («День победы»).

Одно из стихотворений Маковского называется «Проханов и Чехов» (!) Плюс художники, музыканты, философы. Оставлю это удовольствие читателю – понять, по какому рецепту смешивает Маковский свой «культурный» коктейль.

Закончу неисчерпаемый разговор просто строчкой из Маковского – одной из самых-самых: «Он был немного удивлен, меня вокруг себя увидев…»

Сергей Худиев

Нужно ли в России многоженство

Сергей Худиев

Нужно ли в России многоженство