В конце марта 1918 года представительным органом Молдавской Демократической Республики под названием Сфатул Цэрий (Совет Страны) была принята декларация о присоединении Бессарабии к Румынии.

Современные унионисты – сторонники «воссоединения» Молдавии и Румынии – воспринимают эту дату как день «Великого объединения». Но ее актуальность не ограничивается столетним юбилеем, который будут отмечать в Бухаресте, Яссах (бывшая столица Молдавского Княжества) и Кишинёве. Декларация о присоединении Бессарабии положила начало непростым отношениям румынского государства с региональными автономиями. Логика этих отношений во многом определяет и современные перспективы «унионистского проекта» в Северо-Западном Причерноморье.

Итак, весной 1918 года Бессарабия, которая уже, по сути, была оккупирована румынскими войсками, стала частью Румынского королевства, но не как рядовая провинция, а как автономия. Самоуправление должны были осуществлять региональный парламент (Сфатул Цэрий), правительство (Совет генеральных директоров) и собственные административные органы на местах. Румынским властям удалось убедить Сфатул Цэрий проголосовать за «Великое объединение» только после тщательной «обработки» региональных представителей.

Парламенту предстояло принимать региональные бюджеты, контролировать земские и городские органы, назначать чиновников местных администраций. Декларировалось сохранение прав национальных меньшинств Бессарабии (в совокупности они составляли около половины из почти 3 млн жителей края и абсолютное большинство городского населения). А два бессарабца, избранных региональным парламентом, должны были войти в качестве «министров без портфелей» в состав королевского правительства.

Но совсем скоро автономный статус Бессарабии стал урезаться: 28 мая того же года работа краевого парламента была приостановлена на неопределённое время, а 13 июня Совет генеральных директоров был переподчинён назначенному центральными властями Румынии губернатору – верховному комиссару.

Румынские войска в Молдавии (фото: Public domain) |

Необходимость следующего созыва Сфатул Цэрий возникла осенью, когда перед Парижской мирной конференцией потребовалось оформить решение о «безусловном» присоединении Бессарабии к Румынии. Генеральный комиссар Бессарабии (румынский генерал Войтояну) тогда убеждал местные элиты, что «отказ от автономии необходим перед лицом мирной конференции», на которой мы «сможем воскликнуть: посмотрите, как счастлива Бессарабия в объятиях Румынии – она даже отказалась от своей автономии...».

В ночь с 26 на 27 ноября группа членов Сфатул Цэрий в отсутствие кворума проголосовала за аннулирование условий объединения от 27 марта. Это решение было преподнесено как официальное постановление краевого парламента, и Бессарабия лишалась автономного статуса в составе Румынии.

Разочарованный необходимостью использовать такие махинации премьер-министр Румынии Александру Маргиломан писал в своём дневнике: «Несмотря на все истраченные деньги, не набралось и 30 депутатов, чтобы за это проголосовать».

Сразу после данного «голосования» Сфатул Цэрий был распущен, его судьбу разделило и региональное правительство. Осенью же было ликвидировано Бессарабское губернское земство, стали распускаться городские думы, а затем уездные и волостные земские органы. Административные структуры провинции перешли в подчинение общерумынских министерств.

При румынском правительстве была даже сформирована специальная комиссия по унификации. На Бессарабию было распространено румынское законодательство, однако многие гражданские и политические свободы были ограничены действием в крае осадного положения.

Некоторые общественно-политические деятели и движения выдвигали инициативы возрождения краевого самоуправления, однако правовое поле для подобного шага было ликвидировано с принятием новой конституции Румынии в 1923 году. Этот основной закон провозглашал королевство национальным и унитарным государством. Причём понятие «румыны» трактовалось конституцией лишь в этническом контексте и не распространялось на национальные меньшинства, образование на языках которых было свёрнуто вскоре после ликвидации автономии.

В 1922 году все лицеи (4 украинских, 3 еврейских, 2 русских и 2 болгарских) были переведены на румынский язык обучения. Постепенно на румынский язык перешли и все 466 начальных школ для национальных меньшинств. Закрылись педагогические училища, готовившие кадры для нерумынских школ. Создавались трудности и для функционирования частных школ с нерумынским языком обучения. Так, в 1934 году в Аккерманском уезде с преимущественно болгарско-русско-украинским населением (более 60%) не было ни одной школы, дававшей образование на каком-либо славянском языке.

Параллельно был введён запрет на пользование любым другим языком кроме румынского в органах государственной власти и местного самоуправления, кооперативных организациях, для рекламы и магазинных вывесок. Все государственные служащие были обязаны сдавать экзамен на знание румынского языка, причём эта процедура распространялась на бессарабцев молдавского происхождения. Последнее обстоятельство свидетельствует о том, что бессарабские молдаване приравнивались румынскими властями к национальным меньшинствам.

После изгнания регионального архиепископа Анастасия, ратовавшего за автономию Бессарабской Православной церкви, была предпринята попытка отмены Юлианского церковного календаря. Это вызвало протесты не только у прихожан-славян, но и у молдавского населения.

Таким образом, утратив региональное самоуправление, население Бессарабии не могло воспользоваться даже культурной и религиозной автономией, провозглашённой в международном праве того времени при участии Румынии.

Политика агрессивной румынизации, социально-культурной унификации языковых и культурных меньшинств в Бессарабии, а также Трансильвании, Буковине и других национальных окраинах не являлась исключительно элитарным проектом. Напротив, она пользовалась широкой общественной поддержкой в Румынии.

Преобладавшие политические партии (национал-либеральная и национал-царанистская) ставили в качестве программной цели ассимиляцию национально-культурных меньшинств, расходясь лишь в методах осуществления этого процесса. Подавляющее большинство общественных деятелей, публицистов, политиков Румынии 1920–1930-х годов выступали против каких-либо уступок национальным окраинам в вопросах языка, образования и местного самоуправления.

По итогам Второй мировой войны Румыния лишилась Бессарабии, но зато вновь обрела спорную с Венгрией Северную Трансильванию. Эта территориальная уступка Дунайскому королевству была сделана по инициативе советского правительства, в том числе в обмен на полный отказ от претензий на Бессарабию и Северную Буковину.

Находясь в сфере влияния СССР, Румыния восприняла советские подходы к национальной политике. Представители крупных национальных меньшинств смогли пользоваться родным языком в административных и судебных органах, на национальные языки переводились и правовые акты Социалистической Румынии.

На территориях, где проживала многочисленная венгерская община Трансильвании (до 1,5 млн человек) в 1952 году была учреждена Венгерская автономная область с широкими внутренними полномочиями. Однако после Будапештских событий 1956-го и вывода советских войск из Румынии в 1958-м началось урезание её полномочий.

Резонансным событием того времени стало фактическое упразднение существовавшего с XIX века Клужвенгерского университета. Трансильванские венгры (секеи) по сей день добиваются воссоздания этого образовательного учреждения.

С приходом к власти Николае Чаушеску в 1965 году в Румынии на официальном уровне утвердилось мнение, что страна ошибочно оценивается как «типичное многонациональное государство». В рамках административной реформы 1968 года Венгерская автономия была окончательно упразднена, а из законодательства был изъят сам термин «национальные меньшинства», который был заменён словосочетанием «совместно проживающие национальности».

Ограничивалось использование венгерского языка в государственных учреждениях, закрывались венгерские школы и культурные центры, национальные кадры в органах власти заменялись румынскими в рамках «ротации» руководящих работников.

После свержения Чаушеску протестные настроения венгров вылились в открытые межэтнические столкновения. Для предотвращения масштабного гражданского конфликта власти Румынии пошли на фактический возврат к двуязычию в уездах со значительным венгерским населением. Однако требования наделить венгерские населённые пункты Трансильвании (Секейский край) региональной автономией до сих пор встречают категорический отказ.

Сегодня «венгерский вопрос» пребывает в Румынии в «спящем» состоянии.

Венгерские политические объединения постоянно напоминают Бухаресту о своей неудовлетворённости сложившимся статусом компактного венгерского меньшинства. Румынские элиты и слышать не хотят о пересмотре унитарного статуса государства, гибко, но последовательно проводя политику централизации политической власти.

К примеру, в настоящее время в стране обсуждают проект административной реформы, по которой может произойти расширение полномочий правительственных префектов в отношении муниципальных советов. Демократический Союз Венгров Румынии выступает против этой инициативы.

На фоне таких международных событий, как объявление независимости Косово или присоединение к России Крыма, происходят всплески венгерского автономизма. Последний из них связан с ростом энтузиазма унионистов по поводу возможного «воссоединения» Румынии с Республикой Молдова в год 100-летия «Великого объединения».

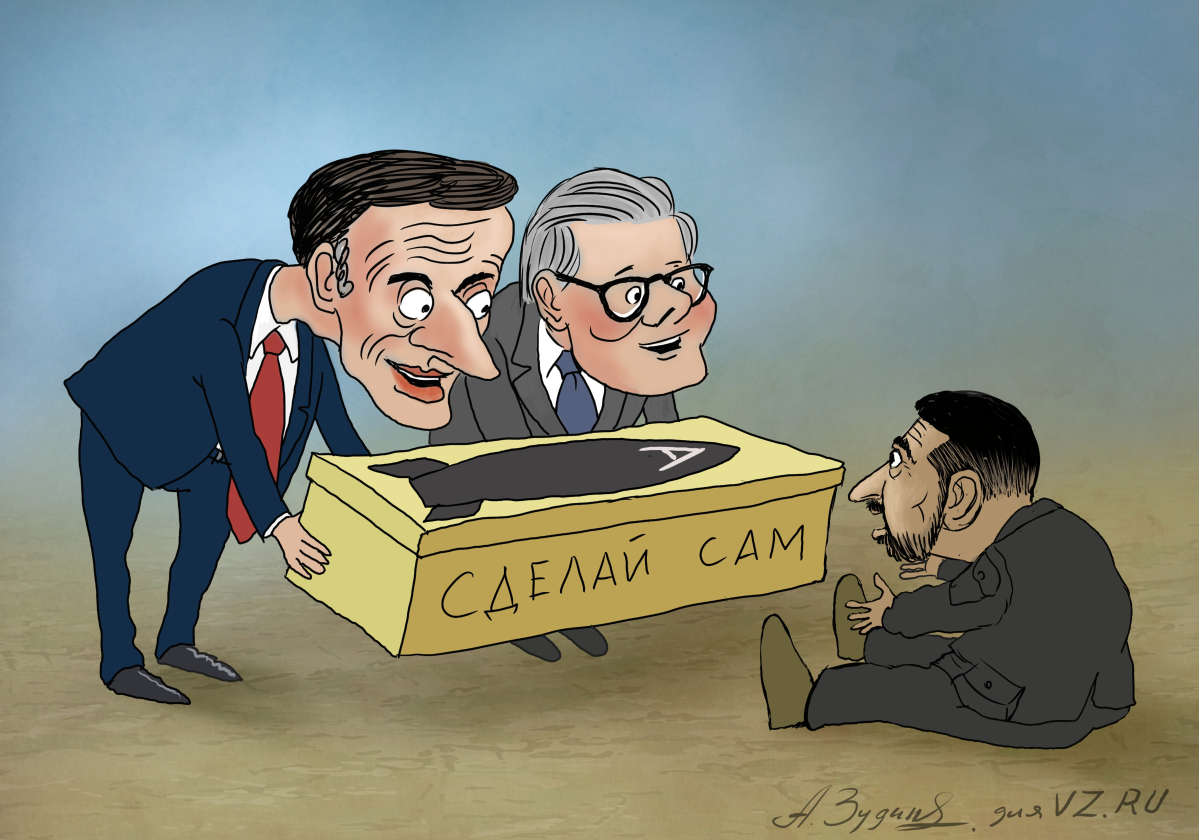

В связи с этим влиятельные политические силы трансильванских венгров выступили с совместным заявлением, что в случае новой унии они рассчитывают на уровень автономии никак не меньший, чем статус Гагаузии в составе Молдавии. Но маловероятно, что те же гагаузы, представители других национальных меньшинств, да и молдаване, не считающие себя румынами, будут во взаимоотношениях с Бухарестом столь же доверчивы, как и сто лет назад.

Тимур Шерзад

Как «Буря в пустыне» вызвала шторм на планете

Тимур Шерзад

Как «Буря в пустыне» вызвала шторм на планете