Сначала немцы

В середине 1940-х годов гитлеровская Германия, казалось, заглянула «за горизонт событий». Ей удалось предвосхитить и даже отчасти реализовать в металле массу прорывных технических концепций, несколько из которых впоследствии определили облик второй половины ХХ века, а парочке которых, возможно, предстоит стать и новыми технологическими прорывами ХХI века.

Одной из таких разработок была «Серебряная птица» австрийского ученого Эйгена Зенгера, которая стала первым детально проработанным проектом суборбитального гиперзвукового бомбардировщика. Взлетать Silbervogel должен был с громадной трехкилометровой рельсовой эстакады, на которой была установлена стартовая катапульта. После разгона на эстакаде бомбардировщик отделялся бы от тележки и, набирая высоту, включал жидкостной ракетный двигатель. После окончания работы двигателя конечная скорость самолёта составила бы около 6,5 км/c, или же 21М.

«Махами» или буквами М обозначают превышение летательным аппаратом скорости звука – и 21М скорости «Серебряной птицы» означал, что нацистский бомбардировщик мог бы лететь со скоростью, в 21 раз превышающей скорость звука. Такой полёт был бы уже гиперзвуковым – гиперзвуком называется движение летящего тела в воздушной среде, которое идёт со скоростями более 5М. Граница в 5М, которая отделяет сверхзвук от гиперзвука, выбрана неслучайно – именно при такой скорости в очередной раз радикально изменяется картина обтекания летательного аппарата окружающим воздухом. Вокруг гиперзвукового аппарата начинает бушевать настоящий воздушный вихрь, так как течение воздуха из спокойного, ламинарного, становится неустойчивым, турбулентным. Кроме того, в окружающем аппарат тонком пограничном слое воздух начинает сильно нагреваться и превращаться в плазму.

Впрочем, согласно замыслу Зенгера, на скорости 21М «Серебряная птица» должна была лететь очень недолго. После выхода за пределы атмосферы Земли гиперзвуковой самолёт должен был несколько раз осуществить обратный «нырок», постепенно уменьшая свою скорость, но наращивая дальность полёта. По расчётам, уже на первом «нырке» в атмосферу Silbervogel мог бы бомбить Москву, а на втором – долететь с территории Германии до Нью-Йорка или промышленных центров Урала.

Впрочем, в реальности самолёт Зенгера не вышел из стадии проектирования. Наследие «Серебряной птицы», включая все расчёты и испытания натурных моделей, попало в руки как советских, так и американских специалистов.

Достичь – не значит лететь

Первым пилотом, совершившим суборбитальный полёт на гиперзвуковом самолёте, стал американский лётчик Джозеф Уокер. Это удалось ему с помощью оригинальной разработки гиперзвукового самолёта в США, которая получила наименование Х-15. В полёте, который состоялся 19 июля 1963 года, Уокер достиг на Х-15 высоты 106 километров и формально оказался в «настоящем космосе», за пределами воображаемой «линии Кармана», которая отделяет атмосферу Земли от околоземного пространства. Через месяц, 22 августа 1963 года, Уокер улучшил свой рекорд, подняв X-15 на рекордную высоту 108 километров.

Х-15 во многом наследовал идее «Серебряной птицы», только вместо стартовой катапульты использовал «воздушный аэродром». Стратегический бомбардировщик В-52 был для Х-15 стартовой эстакадой, разогнанной до скорости чуть меньше скорости звука. Полёты Х-15 осуществлялись с 1959 по 1970 год. Всего Х-15 было осуществлено 192 полёта, 13 раз гиперзвуковые самолёты Х-15 поднимались на высоты более 80 километров.

Максимальная скорость, которую удалось обеспечить на Х-15, составляла 6,72М, или же 7 274 км/час. Однако после ряда аварий и катастроф, в том числе и с человеческими жертвами, программа Х-15 была закрыта – и дальнейшие работы в США по гиперзвуку были на длительный период прекращены.

North American X-15 (фото: U.S. Air Force) |

Закрытие программы было связано и с тем, что жидкостной двигатель Х-15 работал на капризной топливной паре аммиак–жидкий водород, и его устойчивой работы так и не удалось достичь. Кроме того, жидкостной двигатель (ЖРД), устанавливаемый на Х-15, был крайне неэффективным и работал всего около 80 секунд – его хватало на один «подскок» за пределы атмосферы, но даже до «ныркового» полёта Silbervogel американский Х-15 никак не дотягивал.

Вторым столь же спорным и малоуспешным американским проектом гиперзвукового самолёта оказался Х-20 Dyna Soar, чьё название обозначало сокращённое dynamic soaring – «динамическое парение», что созвучно и слову «динозавр» на английском. Dyna Soar X-20 должен был стать продолжением и развитием самолёта Х-15. Закидывать «Динозавра» в космос хотели ракетой «Титан», она же должна была вывести вместе с Х-20 разгонно-манёвренный ракетный блок, который бы позволил «Динозавру» как выйти на истинную околоземную орбиту, так и совершать глубокие гиперзвуковые аэродинамические манёвры в атмосфере Земли. В таких условиях полёта X-20 был бы недоступен как для космического оружия, так и для средств обычного ПВО, нацеленного на работу по гораздо менее скоростным и гораздо менее высотным целям.

Dyna Soar Х-20 так и не увидел реального неба. После шести лет разработки проект Х-20 был свёрнут, а высвободившиеся силы были использованы для ряда других американских космических разработок, в частности – в лунной программе «Сатурн-Аполлон». Интересно, что первым пилотом «Динозавра» должен был стать некто Нил Армстронг, впоследствии ставший первым человеком на Луне.

Ну и, наконец, самым масштабным гиперзвуковым проектом в США стало создание «гиперзвукового лайнера» Х-30. Начатая в 1986 году разработка громадного гиперзвукового пассажирского (!) самолёта Rockwell Х-30 была под стать всем американским 1980-м годам: взлётная масса – более 136 тонн, на уровне хорошего турбореактивного пассажирского самолёта, длина фюзеляжа – почти что 50 метров, размах крыльев – 22 метра. Все непростые проблемы гиперзвукового полёта на Х-30 предполагалось решить раз и навсегда. Чтобы сразу же оставить всех остальных в роли безнадёжно догоняющих.

Однако грубая реальность поставила на маниловских планах США большой, жирный крест. Оказалось, что обшивка большей части фюзеляжа X-30 по расчётам должна была нагреться до 980 °C, а максимальная температура конструкции, наблюдаемая в носовой части ракетоплана, на передней кромке крыла и в районе воздухозаборника двигателя была бы и того выше, доходя до 1650 °C. Что, в общем-то, неудивительно – всё-таки лететь на гиперзвуке приходится постоянно в облаке раскалённой плазмы.

Потом внезапно выяснилось, что в конструкции X-30 пришлось бы массово применять лёгкие, но в то же время – жаростойкие материалы, такие как альфа- и гамма-алюминиды титана, углерод-углеродные композиты, титановые композиты с металлической матрицей и кремний-углеродными волокнами. Все эти материалы и тогда, и даже сейчас существуют лишь в единичных лабораторных экземплярах, а их цена выводила бы общую стоимость Х-30 просто-таки на космический уровень.

Но самая крупная проблема поджидала Х-30 в ином. Для «космического ракетоплана американской мечты» просто не оказалось подходящего двигателя!

На самом деле, нарисованный во всех рекламных проспектах красивый взлёт Х-30 прямо с обычного аэродрома был чистейшей воды фикцией: ни в 1940-е годы у Зенгера, ни для летавшего Х-15, ни даже в 1980-е годы у компании Rockwell не было гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя (так называемого ГПВРД) который мог бы работать на скорости ниже 3М. Именно для этого всем гиперзвуковым самолётам нужны сложные стартовые эстакады, «воздушные столы» или собственные ракетные ускорители – их собственный двигатель хорош на гиперзвуке, но совершенно неэффективен при низких, взлётных и посадочных скоростях полёта.

Советский прорыв

В США предполагалось провести первые летные испытания ГПВРД на гиперзвуковом исследовательском самолете Х-15, который мы упомянули в предыдущей части. Идея так и осталась неосуществленной, поскольку предназначенный для испытаний Х-15A с бортовым номером 56-6672 разбился в ноябре 1967 года, всего за несколько дней до запланированного полета с экспериментальным ГПВРД. В итоге натурные испытания ГПВРД в США были отложены в долгий ящик, а на фоне закрытия в 1970 году программы Х-15 – и вовсе прекращены.

В СССР для программы разработки собственного ГПВРД, которая началась в 1970-е годы, в качестве базовых конструкций для испытаний ГПВРД решено было использовать не ракетные самолёты (у СССР их попросту не было), а гораздо более доступные и дешёвые зенитные ракеты. Старые зенитные ракеты можно было легко использовать в качестве стартовых ускорителей, которые бы разгоняли летательный аппарат с экспериментальным ГПВРД до нужной для устойчивой работы гиперзвукового двигателя минимальной скорости.

В качестве базовой ракеты для запуска аппарата с ГПВРД была использована снимаемая тогда с вооружения двухступенчатая зенитная ракета С-200. Экспериментальный гиперзвуковой аппарат, получивший название «Холод», устанавливался вместе с баком горючего и контрольно-измерительным комплексом на месте штатного боевого блока ракеты С-200.

Масштабность и сложность поставленной перед инженерами Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) задачи затянули испытания советского ГПВРД практически на десятилетие. Как показали последующие успешные стендовые испытания – это сыграло свою положительную роль, поскольку большая часть «детских болезней» советского ГПВРД была устранена ещё на земле (в то время как американские разработки, после ряда чувствительных неудач, в тот же период просто сочли «бесперспективными»).

Наземные испытания двигателя «Холода» происходили в Тураевском филиале ЦИАМ, где расположена крупнейшая в Европе стендовая база для исследования гиперзвука. На уникальном стенде Ц-16ВК можно было проводить наиболее полную имитацию реальных высотно-скоростных условий при скоростях вплоть до гиперзвуковой скорости 6М.

На стендах были получены обширные данные о процессе горения горючего в сверхзвуковом потоке. Проверялись материалы, работоспособные в условиях теплонапряжённого состояния по всему тракту ГПВРД – из-за использования жидкого водорода в качестве горючего различным частям двигателя в реальном полёте надо было бы работать в диапазоне температур от -200 °C до +2000 °C. Были уточнены результаты расчетов экспериментальных исследований как для отдельных элементов конструкции, так и для всего двигателя в целом.

И вот – решающее испытание «Холода». На дворе – 28 ноября 1991 года, до официальной смерти СССР остаётся всего 10 дней! На полигоне Сары-Шаган в Казахстане у озера Балхаш проводятся первые натурные испытания советского ГПВРД. Кто знает, как бы повернулась дальнейшая судьба советского ГПВРД, если бы то самое решающее испытание не увенчалось бы хотя бы частичным успехом?

Но – удача благоволит крепким и испытанным конструкциям: «Холод» полетел. Уже на первых летных испытаниях была достигнута скорость 5,6М, а сама летающая лаборатория поднялась на рекордную высоту 35 километров, сравнимую с мировым рекордом настоящего сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-25.

В последующих пусках «Холода», которые производились в период с 1991 по 1998 год, удалось достичь времени работы ГПВРД в 77 секунд и разогнать лабораторию до рекордной скорости 1 832 м/c, что соответствовало 6,41М. Гиперзвук был покорён – и впервые это сделал именно советский ГПВРД «Холод».

Американская помощь или успешный шпионаж?

Американцы же тем временем, поддавшись в 1980-х годах обаянию виртуальных концептов «гиперзвукового ракетоплана» Х-30 от Rockwell, который бы долетал из Далласа в Токио за два часа, внезапно осознали, что снова погнались за красивыми картинками, построив очередной «замок на песке» – гламурную обёртку, под которой у них совершенно не было никакой реальной технологии.

В итоге к началу 1990-х годов проект Х-30 был окончательно похоронен и стыдливо забыт.

А в реальности американцы начали работать над гораздо более скромным гиперзвуковым аппаратом Х-43A, который они стали запускать, как и многие другие гиперзвуковые аппараты, уже не с аэродрома, а с «воздушного стартового стола» – всё того же проверенного бомбардировщика В-52. Кроме того, внезапно выяснилось, что несмотря на все усилия США по разработке собственного ГПВРД, их фактические достижения так и остались в районе недоделанного ГПВРД для ракетного гиперзвукового самолёта Х-15 и сугубо виртуальных, никогда не реализованных в металле концепций Dyna Soar Х-20 и «космического ракетоплана» Х-30.

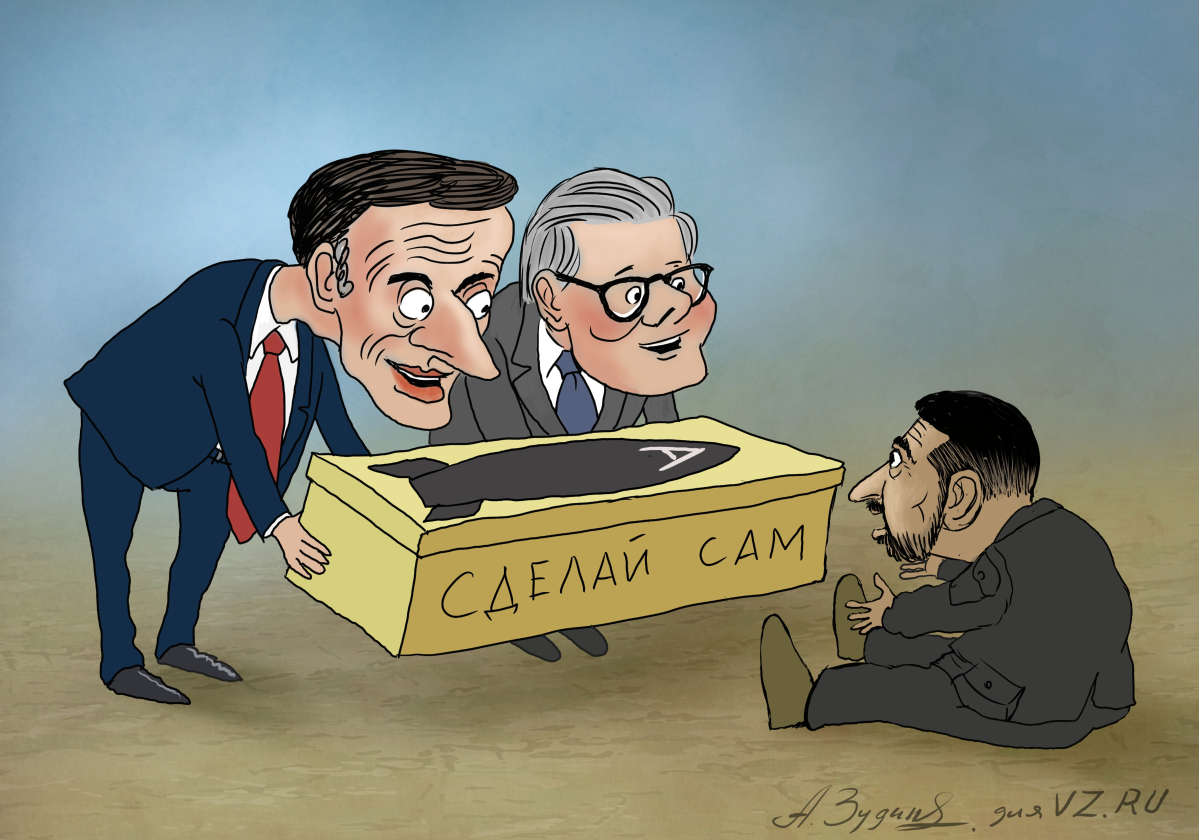

В итоге все 1990-е годы американцы стали действовать привычным им способом, просто покупая любые результаты, полученные на гиперзвуковом летательном аппарате «Холод» в уже независимой, но тогда ужасно безденежной России. Поэтому оказалось, что программа Х-43A, которая стала ключевой для всех последующих разработок американских гиперзвуковых аппаратов, по факту была построена отнюдь не на собственных американских разработках, а на позаимствованной у СССР и России технологии из проекта «Холод».

В середине 2000-х годов, на фоне выхода США из договора о ПРО, сотрудничество между Российской Федерацией и США в вопросе гиперзвуковых аппаратов было в значительной мере свёрнуто. На этом фоне американцы к середине 2000-х годов всё-таки добились устойчивых результатов на своём Х-43А. После неудачи первого пуска, второй полёт гиперзвукового аппарата уже прошёл в устойчивом режиме. В третьем полёте, который случился 16 ноября 2004 года, гиперзвуковая лаборатория Х-43А показала рекордную скорость 9,6М (11 200 км/час, или же почти что 3,2 км/c – 40% от первой космической скорости). Однако дальше американские разработки «почему-то» встали. Совпадение? Ну как сказать...

На сегодняшний день у США формально числится сразу несколько гиперзвуковых разработок, чье описание достойно отдельной статьи. Однако ни в одной из программ никакого значительного прогресса не наблюдается вот уже доброе десятилетие. Наверное, и в самом деле, «злые русские» украли все американские наработки по гиперзвуку. Или же, что гораздо более вероятно – русские просто перестали допускать американцев к своим достижениям.

Евдокия Шереметьева

Когда настанет время прощать

Евдокия Шереметьева

Когда настанет время прощать