Его окружали лучшие люди своего времени, у них он учился умению работать, отношению к жизни, любви к лучшим образцам живописи, литературы, музыки.

Он очень любил Россию. Исходил пешком и изъездил все места, где можно было увидеть и почувствовать подлинную Россию, Русь

Посвятив свою жизнь древнерусской литературе, он погрузился в нее полностью, он прочел все, что можно было прочесть, и навсегда стал пленником ее сумеречного обаяния, запаха слежавшейся бумаги, неповторимого соцветия выцветших строк, сплетающихся в самые разнообразные смыслы.

Его работы «Поэтика древнерусской литературы», «Текстология» и другие стали классикой отечественной науки не только из-за фундаментального подхода и блестящего росчерка научной мысли. Он обладал удивительным талантом писать просто и увлекательно о сложнейших вещах и передавать тепло своего сердца и своей любви любому, кто брал в руки его работы.

Погрузившись в древнерусскую литературу, он неизбежно соприкоснулся со многими вопросами истории Руси и России, ее религии, общественной мысли, иконописи и архитектуры. И по каждому из этих вопросов он оставил блестящие статьи.

«Принцип ансамбля», который он последовательно раскрывал в древнерусской литературе, был в целом присущ его творчеству. Он писал, читал лекции, работал над статьями и монографиями, консультировал, систематизировал уже накопленный материал, в итоге создал целую научную школу, и эта неустанная деятельность закончилась лишь с его смертью.

...Он был подлинным энтузиастом библиотечного и музейного дела. Всю жизнь, стремясь заинтересовать других книгой, привить ее культуру, приобщить других к истории и литературе, он призывал к созданию библиотек (особенно провинциальных), сохранению музеев и музеефикации огромного культурного наследия. Он способствовал устройству многих библиотек, сохранению десятков тысяч книг и формированию судеб тысяч библиотекарей.

...Он был собирателем и хранителем культуры. Удивительным. Таким, которых в наше время почти уже нет. Для него культура была не наукой, не музейным экспонатом, а повседневной жизнью, в которой не существовало ничего случайного. Каждый предмет – от древнего храма до фрагмента рукописи, каждое свидетельство о современной или ушедшей эпохе, на которое мы зачастую не обратили бы внимания, были для него очень важны, поскольку именно из них – больших и малых кусочков – складывается яркое полотно культуры.

И Дмитрий Сергеевич боролся. За сохранение дворцов и усадеб, исторических панорам Петербурга и Новгорода, отдельных предметов.

Хорошо известно, как он спас бесценного подлинного Китовраса с Сигтунских врат Новгородской Софии, как спасал он уникальные экспонаты Пушкинского дома в годы блокады. Последние годы жизни он работал над фундаментальной «Декларацией прав культуры», ставшей его научным и нравственным завещанием.

...Он был библиофилом. Обладателем уникальной библиотеки. Ее научное и в целом культурное значение еще будет оценено. Дмитрий Сергеевич по-настоящему любил книгу, особенно старую, ее переплеты, оформление, запах, расставался с ними как с живыми людьми – прощался, грустил, переживал – и приобретал новые.

И эта любовь и интерес к книгам жили в нем в буквальном смысле до последних дней. Не случайно в своих «советах молодым» он неоднократно упоминает о необходимости воспитывать в себе любовь и уважение к книге.

...Он очень любил Россию. Исходил пешком и изъездил все места, где можно было увидеть и почувствовать подлинную Россию, Русь. Русский Север с его уникальными монастырями, суровой, сочной природой, трогательные дворянские усадьбы с французскими и английскими парками, беседками, простота и уют провинциальных, подлинных русских городов с пыльными улицами и площадями и обязательным гостиным двором – все это было для него различными сторонами сложного и странного жития тысячелетней родины.

Его любовь к России была деятельной и активной. Возвращаясь из очередного города, монастыря, старинного села, он, возможно, искренне тосковал по минутам пережитого восторга. И эта тоска вела его вновь и вновь по долгим российским дорогам. Под туманными от ладанного дыма и сумрачными сводами собора, где пятна солнечного света мягко ложатся на темные фрески и иконы, он думал о том, что в Древней Руси много темного и сумрачного – но именно в этой темноте и сумраке ярко видна святость, величие и солнечный свет.

Он видел этот свет и щедро делился им. Даже заточенный на Соловках, в страшном Соловецком лагере, он находил время и возможности для постижения необыкновенной красоты тех мест, в которые его определила судьба.

…Он много страдал. Юношеский романтизм и невинное увлечение буквой «ять» привели его на Соловки, где он причастился нечеловеческих страданий – духовных и физических, как своих, так и чужих.

Он спасал детей и подростков, оставленных на гибель в грязных лесных канавах, он работал, он изучал быт и традиции лагеря и даже написал специальную работу, посвященную блатному арго. Войну он встретил и провел в блокадном Ленинграде и излил свое переживание этих непередаваемых дней в воспоминаниях о блокаде – может быть, лучших из всего того, что сегодня можно прочесть о ней.

Голодая, спасая семью, он продолжал работать – его книга «Оборона древнерусских городов» была написана и вышла в 1942 году. Ее вручали бойцам, отправлявшимся на фронт. Потом за его суждения, за то, что помогал и вступался, его преследовали, «прорабатывали», унижали, однажды избили, а его квартиру пытались поджечь. Однако сломить его, прошедшего Соловки и блокаду, было невозможно. Ибо он выжил вопреки им и уже при жизни принадлежал истории, над которой они были не властны.

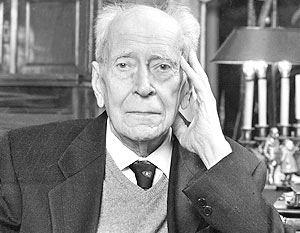

…И наконец, он был подлинным интеллигентом. С великолепным русским языком, манерами, стилем жизни, прекрасно отражавшим «умственную порядочность» – одно из важнейших свойств интеллигента, по его мнению.

Не последним интеллигентом, но одним из безусловных образцов, на который будут ориентироваться тысячи людей, стремящихся положить интеллигентность в основу собственного существования.

…Когда его не стало, для многих людей исчезла какая-то очень важная жизненная опора. Осталась пустота в небе, как от рухнувшей колонны. Даже не видя его, хотелось думать, что он где-то есть, что он с нами. Именно тогда стало понятно, что незаменимые люди есть. Их немного, но они есть. Он был одним из тех немногих. И его нельзя забыть безнаказанно.

Дмитрий Губин

Почему Украина потеряла право на существование

Дмитрий Губин

Почему Украина потеряла право на существование