Главный редактор международного журнала «Всемирное слово» Елена Чижова еще в 2003 году вышла в финал «Русского Букера» с проблемным романом «Лавра», посвященным православию, затем, в 2005-м – с романом «Преступница», затрагивающим тему советского антисемитизма. Наконец, роман-победитель «Букера-2009» «Время женщин» открывает перед читателем микромир ленинградской коммуналки начала 1960-х, где колоритные старухи воспитывают немую дочь своей молодой соседки. Впоследствии девочка заговорит и расскажет кое-что собственными словами.

Правда живет в сердце человека, а не в литературе

В беседе с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД председатель жюри «Русского Букера-2009» поэт Сергей Гандлевский прокомментировал победу Чижовой так: «Выбор жюри совпал с моим. Мне показалось, что нынешняя литературная пора, приходящая на смену предыдущей, отмечена окончанием длительного периода, в течение которого литература совмещалась с литературоведением. Этот период был плодотворен, и я употребляю термин «постмодернизм» совершенно не в бранном смысле. Но в нынешнем шорт-листе, который формировался при моем участии, все-таки присутствовала литература в традиционном понимании. И роман Елены Чижовой показался мне, что ли, наиболее художественным. В начале чтения я был настроен против него, а потом я даже как-то не отследил тот момент, когда протест перешел в сопереживание».

Сама Елена Чижова в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала о своих творческих принципах, о немой стране и о том, где живет правда.

− Вы говорили, что «Время женщин» в значительной степени основано на ваших собственных воспоминаниях. Можно ли считать, что в истории ваших героинь обобщен коллективный опыт? Насколько они уникальны и насколько типичны?

− Если вам кажется, что они типичны, то, наверное, можно делать обобщения. Но мне кажется, что было бы странно, кладя перед собой чистый лист бумаги, думать о том, чтобы передать слова типического человека. В девятнадцатом веке это было возможно; сейчас, думаю, невозможно. Главное, что необходимо сейчас – это абсолютная искренность. Лучше, если человек искренне переживает свой опыт и не думает о том, чтобы создать типический персонаж. Потому что, в конце концов, типический персонаж – это взгляд на свое писательство извне.

− Но все же ваши героини, так или иначе, вписаны в историю.

− Так в историю они сами себя вписали. Я их в нее не вписывала, я просто их знаю и люблю. И если они оказываются вписаны в историю, то я счастлива.

− Суть вопроса вот в чем: в рассказе «Один день Ивана Денисовича», например, отражены быт и судьба не только одного конкретного заключенного, но и тысяч людей, разделивших его участь. Можно ли интерпретировать аналогичным образом ваш роман?

− Думаю, что да. На таких самоотверженных и, не побоюсь этого слова, святых женщинах, как эти старушки в моем романе, держится страна. В этом смысле героини, может быть, и типические. Но об этом судить критикам.

− Насколько самая младшая героиня соотносится с вами? В чем конкретно заключается автобиографический момент?

− Только в том, что я в те времена тоже была маленькой девочкой, слушала все эти разговоры, слушала радио и не ходила в детский сад. И больше всего на свете боялась всяких коллективных вещей – мои родители меня от этого оградили. Что же касается всего остального – например, в романе девочка молчит до шести лет – это не про меня.

− Немота девочки – это символ?

− Ну а что непонятного? На самом деле страна ведь была немая.

Мы не понимаем, что такое добро и что такое зло. А старухи, которые живут в моем романе, абсолютно точно это понимали, хотя и приспосабливались

− «Время женщин» не столь полемично, как романы «Лавра» и «Преступница», в свое время тоже выходившие в финал «Букера». Эта разница принципиальна для вас?

− Нет. Я никогда не ставлю перед собой внешних задач. Когда я начинаю писать, я решаю собственные задачи. Что же касается читателей, то если кто-то этим проникнется, я буду очень счастлива.

− На пресс-конференции вы говорили о необходимости осознания того, что такое добро и что такое зло. Надеетесь ли вы, что ваши романы могут этому посодействовать?

− Я думаю, что это происходит не через литературу. Этот путь для нас вообще почти закрыт. Потому что у нас с вами нет таких бабушек, которые бы нам с двух лет рассказывали о том, что такое наша чудовищная история. Наши бабушки этого боялись. И мои бабушки мне об этом не рассказывали в таком объеме, как это происходит в романе. В романе я сделала девочку немой, и бабушки не боятся, что она проговорится.

− Неужели литература ни в какой мере не может быть средством высказывания правды?

− Правда живет в сердце человека, а не в литературе.

− Вы – патриот своего города? Вам важно, что «Букер» на этот раз присужден петербургскому автору?

− Я не позиционирую себя как петербургского автора, потому что я – это все-таки я, а не человек из Санкт-Петербурга. Но, с другой стороны, в романе, конечно, речь идет о петербургской истории. И я рада, что на эту историю обратили внимание.

− Вы сообщили о том, что ваш следующий роман будет посвящен началу 1990-х, времени постсоветского перелома. Считаете ли вы, что в России возможен такой же феномен, как в Германии, где множество авторов постоянно возвращается к 1989 году, к моменту падения берлинской стены? Представляете ли вы вашу будущую книгу в подобном контексте?

− В данном случае я не вписываю себя ни в какие контексты. Я читала много романов немецких писателей, где говорится об этом времени. То, о чем пишу я, не очень коррелирует с тем, что пишут они. У меня нет никакой политики. Я пытаюсь осознать, какие надежды были у нас в начале 1990-х, и почему у нас что-то не вышло, а что-то вышло. В этом моя задача.

− Ожидаете ли вы, что после получения «Букера» ваша писательская жизнь изменится?

− Наверное, в каком-то смысле она изменится. Хотя бы благодаря вашему присутствию здесь – ведь в наше время очень многое зависит от СМИ. Но во мне это событие вряд ли что-то изменит. Через два дня я приеду в Санкт-Петербург и буду продолжать писать ровно с того места, на котором я остановилась три дня назад.

Владимир Можегов

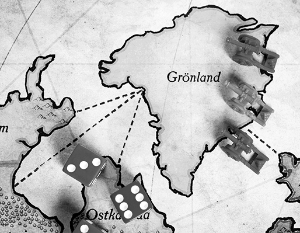

Гренландия сделает Трампа новым отцом-основателем для США

Владимир Можегов

Гренландия сделает Трампа новым отцом-основателем для США