Убийство – это всегда отвратительно, но то, что произошло в среду на улице Чермянской, еще и очень симптоматично. Ничуть не претендуя на журналистский цинизм и не желая ни эпатировать, ни касаться памяти жертв, отмечу, что и убийства в России, вообще-то, не редкость, и маньяки случались, но ведь зарубить в алкогольном чаду топором соседа или домочадца – это одно, выслеживать свою жертву в парке – другое, а идеологически обставлять расстрел – уже третье. И этот третий случай как раз вполне свойственен скорее Европе или Америке, что само по себе важный культурологический пример.

Тот же Виноградов, спасавший в свое время птиц, с радостью уехал бы помогать безобидной живности, но чего-то не хватило – какого-то шага, маленькой детали, импульса

Я не буду его развивать, найдется, думается, достаточно людей, которые увидят здесь тенденцию и ее опишут, но Россия, на мой взгляд, и так неотъемлемая часть западного мира. Так что обобщать – увольте. Можно и еще какой-нибудь знаменатель подвести: написать, например, что-нибудь о поколении, которое какое-то вечно не такое, но это – совсем уж дурной тон. Чикатило к поколению Виноградова не относится, а убивал даже несмотря на то, что раньше, как мы помним по рассказам, трава была зеленее.

Мне кажется важным сказать о другом.

После опыта советской психиатрии (она, конечно, не была только «карательной», как пытаются представить сегодня разоблачители преступлений большевиков, но носила ярко выраженный обвинительный по отношению к человеку характер) тема широкой психологической помощи оказалась в России задвинута на такие антресоли, что достать ее оттуда в обычном режиме не представлялось возможным очень долго.

Не ошибусь, если предположу, что до сих пор самая распространенная практика встречи человека с психологом – освидетельствование при получении водительских прав: понятно, что ни о какой глубине понимания речи тут не идет. Психологи сидят и в военкоматах, но и они, работая «на потоке», не слишком вдаются в подробности. И так – везде. Дмитрий Виноградов, устроивший бойню из двух стволов, получил оружие легально, а ведь психолог есть и там. На работе, как свидетельствуют очевидцы, он даже заполнял какую-то психологическую анкету, и нетрудно даже представить качество этой анкеты.

Он наверняка ведь все правильно ответил, просто так уж обычно задаются вопросы, что Фрейд в гробу бы перевернулся.

Частная психологическая практика, качественная и компетентная, в России не только почти вся сосредоточена в Москве, но еще и дорога (в США, кстати, где к психотерапевтам ходят куда охотней, ситуация похожа: «тест» заполнить по страховке можно, а вот всерьез обследоваться уже точно не получится), а затюканные специалисты муниципальных служб больше похожи не на врачей, а на волонтеров, да и работают все больше с подростками. Отдельная тема – стационары, но ее мы не будем касаться по довольно тривиальной причине: там – уже медикаментозное лечение, а не профилактика и не предупреждение.

Речь же в случае с Виноградовым идет как раз о том, что никакой внятной профилактики не существует в природе. Ты можешь страдать чем угодно: паранойей, маниакально-депрессивным психозом, а уж о сексуальных девиациях лучше и не упоминать, – но нужно убить шестерых, покусать участкового или облиться бензином, чтобы это вообще хоть кто-то заметил.

#{bigimage=674501}И ситуация обязательно будет становиться хуже, потому что общество усложняется. Убийцы-манифестанты – это ведь признак очень развитого социума, довольного глубокого (хотя и совершенно больного, одно другому не мешает) анализа человеком того, что с этим социумом происходит. Не ножом пырнуть в подворотне ради ста рублей. Адекватного ответа на новую сложность нет, причем нет вообще нигде – пример Брейвика, который многим сетевым доброхотам кажется вдохновляющим, тому порука.

Дармовой доступ в Сеть, доступность любой идеологии и квазизамкнутость городской среды, где нет никакой общины, умеющей присмотреть и в случае чего остановить, где разорваны вообще все старые социальные связи, – это еще очень новый вызов, и вариантов выхода из этого кризиса не так много, как нам хотелось.

Первый – государственный и общественный диктат нормы, вплоть до полного контроля над тем, чем человек живет и о чем думает. Крупнейшие сетевые корпорации, которые учатся (для целей совершенно рекламных) учитывать малейшие пожелания пользователя, уже почти создали технологическую базу для того, чтобы правоохранительные органы реагировали при изменении запросов в поисковике. Если вчера у тебя в выдаче были «котики», а сегодня – «снайперская винтовка», это серьезный повод передать соответствующие данные туда, где эти данные могут быть адекватно обработаны. Проблема пока состоит в том, что правоохранительные органы ловят фиктивных экстремистов, но еще два–три массовых расстрела могут всем нам преподать правильный урок.

Второй путь – более трудный, но менее тоталитарный, он состоит в создании разветвленной сети психиатрических консультаций максимальной доступности. Придется, конечно, заново учить психологов (а то из вузов, конечно, выпускаются иногда люди, очевидно нуждающиеся уже сразу в диспансеризации, и это – не секрет), обустраивать инфраструктуру этой помощи и искать «кнуты» и «пряники», которые делали бы посещение этих центров делом привычным, полезным и необходимым, но в перспективе все преодолимо.

В идеале здесь могло бы получиться не никчемное «анкетирование», а методичное изучение каждого человека с целью понять, где он может оступиться и где еще можно успеть его поправить, рассказав о том, что людей, конечно, 7 миллиардов, но куда веселее спасать леса Амазонки, где нет общества потребления.

Тот же Виноградов, спасавший в свое время птиц, с радостью уехал бы помогать безобидной живности, но чего-то не хватило – какого-то шага, маленькой детали, импульса.

Подозреваю, что у государства на эти миллионы импульсов денег не хватит, а страховка (даже американская) никакой сети не покроет, так что вся надежда на провайдеров и маркетологов, которые ради нашего же комфорта скоро освоят всевозможные методы анализа сложных поведенческих структур.

Вот тогда-то и заживем.

Федор Лукьянов

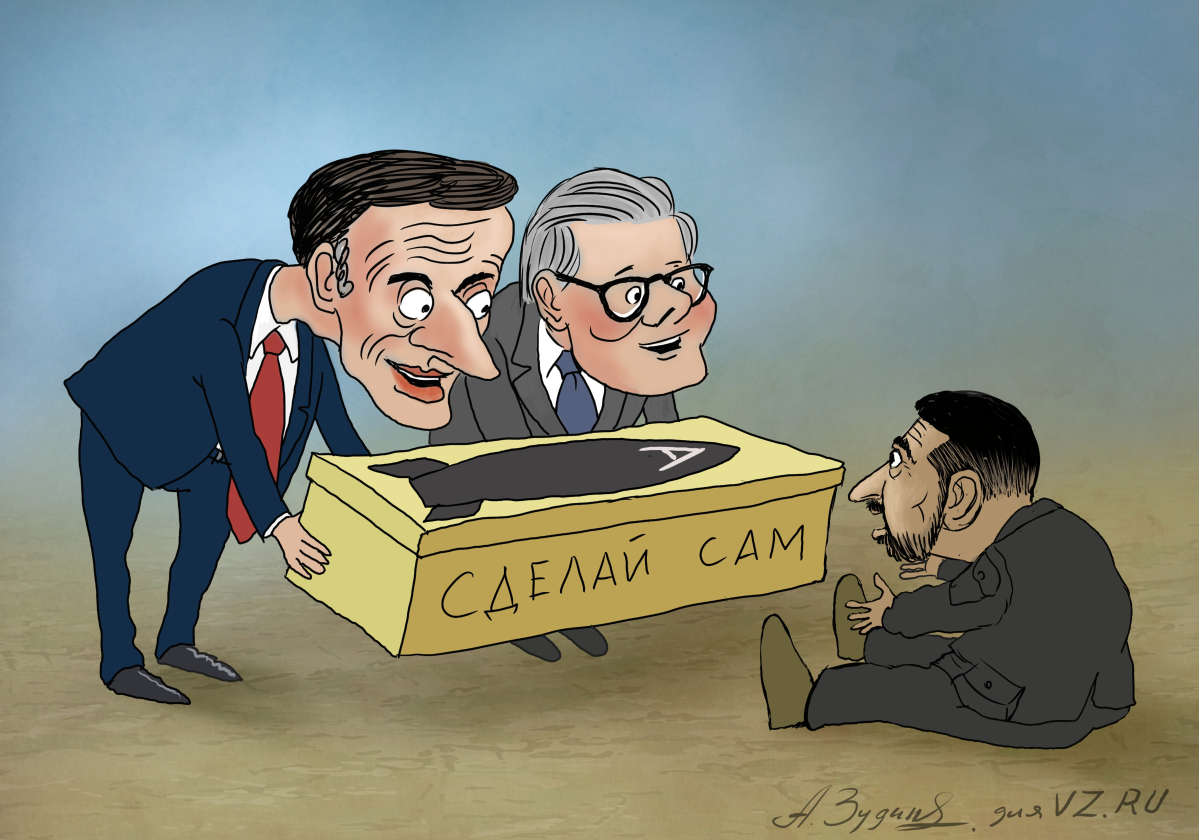

Иран переиграл себя с ядерным оружием

Федор Лукьянов

Иран переиграл себя с ядерным оружием