Остается, правда, уточнить, чье именно «наше». Этих «мы» наберется не менее десятка – и у каждого своя печаль, да и интерес, разумеется, тоже свой.

Первый круг – «ближний» – прижизненный (хотя бы ненадолго), пожизненный и вот уже второе десятилетие посмертный. Занятно, что все в этом кругу, в котором Бродский был младшим, живы и более-менее здоровы.

«Учитель поэзии» Евгений Рейн, удостоенный Гос- и прочих премий, увенчанный публичными лаврами и уличенный в печатном вранье, объехавший за последние годы полмира и лажанувшийся в неприглядно среднеазиатской истории с Туркменбаши, потому что иначе ему «не хватало на пельмени», – смешной, безобидный, местами (как это ни парадоксально) поэтически не бездарный и даже славный. Вот только не след ему ездить в одной лодочке с Бродским по каналам центрального телевидения, доказывая, что вовсе не он утонул. Вот поэтому и не утонул!

Наказ Ельцина десятилетней давности – выпустить Бродского полумиллионным тиражом – так и остался нереализованным, но суммарный тираж в сотню тысяч, думаю, разошелся

Вечный соперник Рейна (и только Рейна) Анатолий Найман написал о нем паскудную пьесу. И паскудную прозу – не только о нем. И опубликовал паскудные мемуары о Бродском. И опаскудил имя Ахматовой. Но он воцерковленный православный – крест надел, трусы – нет, – так что Бог ему судья, а не я.

Дмитрий Бобышев, или, как он порой подписывается, граф Шампанский, – персонаж и вовсе анекдотический. Ахматова (истинное дитя своего времени) назначила его – единственного русского среди «сирот» – старостой домашнего поэтического кружка, – и ему запомнилось на всю жизнь. Тоже сочинил паскудные мемуары, но у него хотя бы имелась на то причина: Бродский сознательно и целеустремленно давил его, как клопа, и в Ленинграде, и в США.

Александр Кушнер – не «сирота», но тоже с какого-то боку припека. Погнал было после смерти поэта волну о равновеликости двух дарований: сравнил Бродского с пальцем! Год назад интриговал, выклянчивая себе Нобелевскую премию, но утешился специально под него, унылого строчкогона, сработанным «Поэтом».

Второй круг плавно перетекает в первый (и наоборот) – бродсковеды. Бродсковеды смыкаются с набокововедами и довлатововедами. Все три профессии имеют приятное общее качество: конвертируемость. Конвертируемость, понятно, постепенно сходит на нет, но тем не менее…

В цитадели конвертируемого литературоведения – петербургском журнале «Звезда» – чуть ли не ежевечерне пьют за упокой «кормильцев». Знакомая иностранка, побывав в «Звезде» на 55-летии Бродского, в ужасе спросила у меня: «Они что, так же будут отмечать и шестьдесят лет? И шестьдесят пять?» – «Ты не врубилась, – ответил я ей. – Так они будут отмечать пятьдесят шесть. И пятьдесят семь тоже. И пятьдесят восемь…»

Значительная часть бродсковедов принадлежит хотя бы номинально к прекрасному полу и, соответственно, проходит по разряду «подруг и товарок», а это уже отдельный – третий – круг. О них не будем из деликатности. Чуть ли не главную из них – писательницу и мемуаристку – я помню чуть ли не с колыбели. Хотя и не помню, чтобы она ее мне качала.

Четвертый круг – петербургские (а точнее, понятно, ленинградские) поэты двух-трех поколений. Бродский высосал их, как две-три дюжины устриц, а они и не пикнули. Пара-тройка обмолвились было, что с уходом Бродского им и дышится легче, и пишется лучше, – но куда там! Пишут, в порядке моральной компенсации, под Бродского – и вечно уличают в этом друг дружку.

Анатолий Найман и Александр Кушнер (фото: gallery.vavilon.ru) |

Пятый круг – поэты советские, антисоветские и постсоветские. Советские и антисоветские вместе с властью сошли на нет; постсоветские вынужденно освоили прикладные ремесла: правдорубство, одностишья, пастиши, «кикимору» и прочую лабуду. «Поедальщик» питерской поэзии, Бродский стал и могильщиком московской; возможные возражения прикормленной и/или «патриотической» критики в рассмотрение не принимаются.

Шестой круг – читатели Бродского (особый подвид – чтецы-декламаторы: этим нужно оторвать то, за что их нужно повесить): городская интеллигентная публика; контингент небольшой, но стойкий: здесь родители прививают любовь к Бродскому своим детям, а те в свою очередь своим. Наказ Ельцина десятилетней давности – выпустить Бродского полумиллионным тиражом – так и остался нереализованным, но суммарный тираж в сотню тысяч, думаю, разошелся. Да и сейчас, выйди Бродский в «Библиотеке поэта», разойдется еще тысяч пять-семь. Вот только что тут сработает – любовь к стихам или раскрученный бренд, я не знаю.

Седьмой круг – читатели поэзии (вообще поэзии, а не стихов Бродского; кстати, читатель стихов Бродского совершенно не обязательно интересуется поэзией как таковой). Читателей поэзии сегодня нет: есть читатели поэтической классики и нехотя читающие друг друга стихотворцы и как бы стихотворцы, имя которым по-прежнему легион. Бродский интересен читателям классики – и читают его как классика, как последнего классика, и, может быть, вообще как последнего поэта. Восьмой круг – издатели; но они, как ясно из вышеизложенного, выбирают пепси.

Девятый круг – круг особый – Александр Исаевич Солженицын (фото: lgz.ru) |

Тот же президент Ельцин, спрошенный в 1999 году о Пушкине, ответил, что это его любимый литературный герой. По-видимому, Борис Николаевич любит Хармса, но юбилей последнего уже позади. Сегодня мы говорим о Бродском.

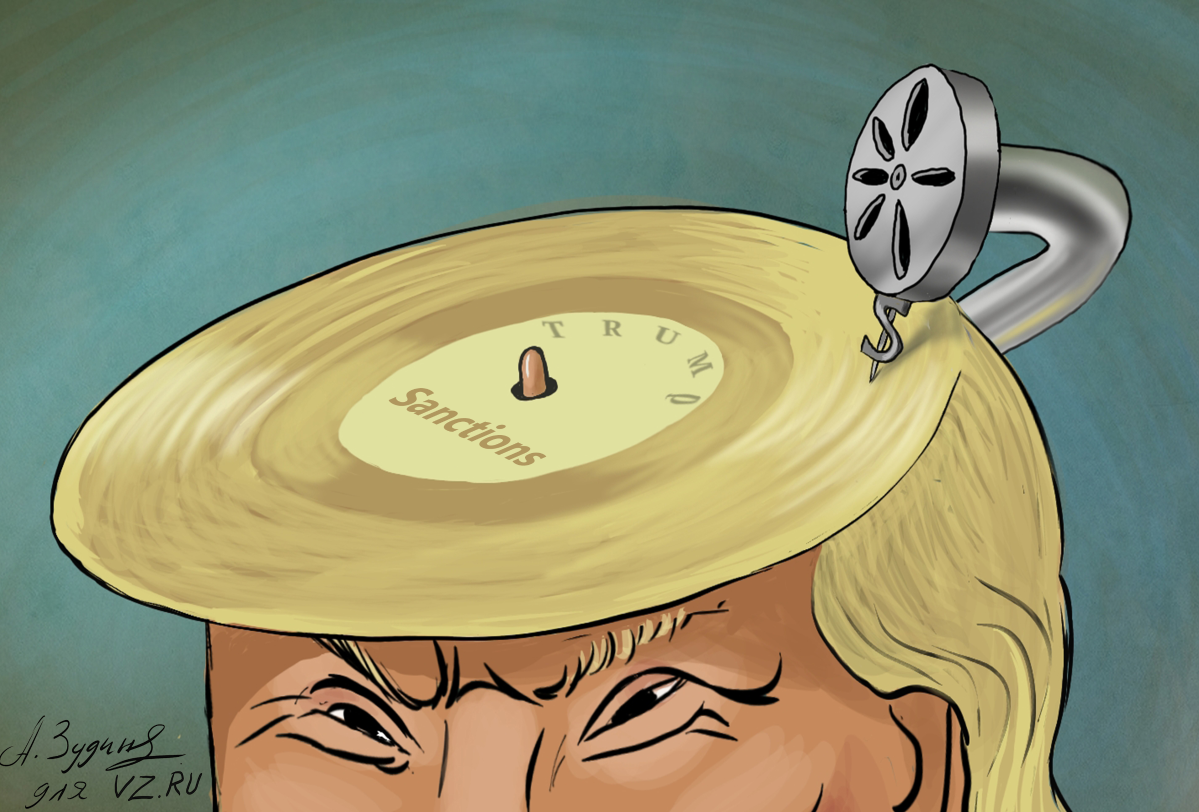

Есть, увы, такое подозрение, что и Бродский интересен сегодня по преимуществу как литературный герой. Как персонаж. И даже не обязательно литературный, а просто медийный. Первый канал показал 30 января в цикле «Гении и злодеи» фильм «Иосиф Бродский: история побега»: ляп на ляпе, ошибка на ошибке, но тем симптоматичнее. А известный режиссер снимает нынче игровой фильм о Бродском – и я вроде бы оказался единственным, кто отказался от предложенной роли (оставив тем самым за собой право беспристрастно отрецензировать кинокартину по ее выходе).

Девятый круг – круг особый – Александр Исаевич Солженицын. Бродского он прочитал с карандашом, как поэт поэта, – и покойный поэт сильно не понравился здравствующему.

Поэзия маргинализовалась лет сорок назад и окончательно выпала в осадок тому лет двенадцать – современная поэзия в первую очередь. И не согласны с этим только сами стихотворцы (круги с четвертого по пятый и, разумеется, девятый). А я буду только рад, если время, опровергнув мои построения, докажет их правоту.

Игорь Караулов

Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

Игорь Караулов

Европа выбрасывает демократию за ненадобностью